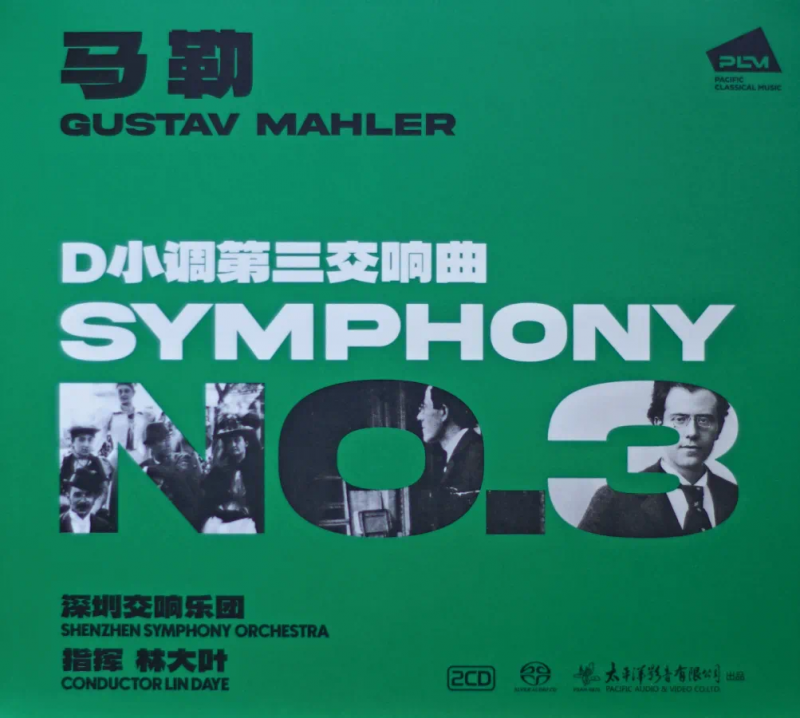

太平洋影音早前推出了马勒《升C小调第五交响曲》和《第六交响曲悲剧》两张专辑,已经吸引了我的关注,它们由深圳交响乐团演奏,林大叶指挥,录音地点分别为深圳音乐厅演奏大厅和星海音乐厅交响乐演奏大厅,不论是演出水平还是录音后期等制作水准,都堪称一流。而本次太平洋再度推出两张马勒专辑,分别是《D小调第三交响曲》和《E小调第七交响曲夜乐》,以绿色和紫色封面底色予以区别。

事实上,很多乐迷朋友会有感马勒作品宏篇巨制且艰涩难懂,而实际上,马勒交响曲的“大型”,并非仅限于阵容,更在于其宏伟的意境、深邃的哲理和史诗般的意志气魄。在马勒的血液和生活中,存在着悲观主义,杜斯妥耶夫斯基式的道德破产,信仰危机,精神冲突,浮士德般的奋斗,这都是使他的音乐带有更强烈和更高思想。从编号来说,马勒只写了9首交响曲,他的《第一交响曲》,已流露了厌世观,对命运的争斗,《第二交响曲》是对死亡的恐惧与憧憬,《第三》有作曲家对自然与永恒的爱,也植入他的宇宙观和人生观。《第四》与《第七》,反映出天堂的喜乐,具有乐天和浪漫的倾向,《第八》却是他梦寐追求的理想实现,确切地表现出他所有作品中探求的死亡、永恒的爱、来世及神的恩宠的思想。

事实上,很多乐迷朋友会有感马勒作品宏篇巨制且艰涩难懂,而实际上,马勒交响曲的“大型”,并非仅限于阵容,更在于其宏伟的意境、深邃的哲理和史诗般的意志气魄。在马勒的血液和生活中,存在着悲观主义,杜斯妥耶夫斯基式的道德破产,信仰危机,精神冲突,浮士德般的奋斗,这都是使他的音乐带有更强烈和更高思想。从编号来说,马勒只写了9首交响曲,他的《第一交响曲》,已流露了厌世观,对命运的争斗,《第二交响曲》是对死亡的恐惧与憧憬,《第三》有作曲家对自然与永恒的爱,也植入他的宇宙观和人生观。《第四》与《第七》,反映出天堂的喜乐,具有乐天和浪漫的倾向,《第八》却是他梦寐追求的理想实现,确切地表现出他所有作品中探求的死亡、永恒的爱、来世及神的恩宠的思想。

首先介绍的《D小调第三交响乐》是马勒于1893年至1896年间创作的杰作,这部作品以其宏大的规模、深刻独特的音乐构思,成为了马勒交响乐中的一颗璀璨明珠。整个专辑录音编制巨大,六个乐章累计超过九十分钟的演奏时长,达到了当代管弦乐现场演奏舞台保留文献中的极限。作品展现了作曲家马勒对宏大音乐主题的着力表现,传递了澎湃的激情,并面对爱与悲,生与死生命意义的抽象认知。

林大叶

林大叶

另外值得一提的是,人声是马勒交响曲中的重要因素,他第一期的最早三首交响曲,均以歌曲旋律为主干写成,歌曲创作的经验成为其早期孕育交响曲的胚胎,他的第二、第三、第四交响曲,都含有独唱,甚至加上合唱的部分。而本专辑录音是2023年12月9日在星海音乐厅满场音乐会演出的实况录音,人声部分则邀请到了旅欧女中音歌唱家朱慧玲以及深圳交响乐团室内合唱团与广州小海燕合唱团共同演绎。

深圳交响乐团

深圳交响乐团

而《E小调第七交响曲夜乐》几乎可以称为第六交响曲的孪生兄弟,是马勒于1904-05年期间交响曲创作的“一体两面”,也有人把它们看成是“倒影关系”。几乎是紧接在第六交响曲完成之后,马勒就一气呵成地写出了两首“夜乐”乐章。从接下来的难产与煎熬的过程看,这两首“夜乐”似乎更应当属于第六交响曲的意犹未尽,而放到后来成型的第七交响曲当中则显得极不协调甚至难以理解。有人认为这部交响曲无论是结构还是音乐都复杂晦涩,难以言说。对于指挥家来说,它意蕴的模糊、音响的实验性、配器的繁琐、调性转换的随意、结构中的逻辑自洽都是那么地难以把握,无法自圆其说,以至于像祖宾.梅塔和盖捷耶夫这样酷爱马勒的指挥大师,都视指挥第七交响曲为危途,不是认为“最难”,就是“像过鬼门关”。

第七交响曲作为连接地狱般的第六交响曲和升向天堂的第八交响曲,马勒所呈现的是亦幻亦真的境界,它是通过管弦乐炫技和光与影的魔术来实现的。与第六交响曲相比,它更抽象,更有着焕然一新的交响乐质感;与第八交响曲相比,它更世俗,洋溢着人间世界所特有的华丽与斑斓。它没有像第三交响曲那样直面纯粹的自然,刻画的是视觉产生误差的夜的世界以及内心黑暗底色上的光怪陆离。值得注意的是,这一次的黑夜不再与死亡、幽灵、恐惧产生联想,而是夜的静谧、黑暗的和谐及梦的享受,尽管这梦更像是“白日梦”,就像马勒没有搞懂伦勃朗的名画《夜巡》其实是因为光影对比的高明导致视觉误判的望文生义。

第七交响曲作为连接地狱般的第六交响曲和升向天堂的第八交响曲,马勒所呈现的是亦幻亦真的境界,它是通过管弦乐炫技和光与影的魔术来实现的。与第六交响曲相比,它更抽象,更有着焕然一新的交响乐质感;与第八交响曲相比,它更世俗,洋溢着人间世界所特有的华丽与斑斓。它没有像第三交响曲那样直面纯粹的自然,刻画的是视觉产生误差的夜的世界以及内心黑暗底色上的光怪陆离。值得注意的是,这一次的黑夜不再与死亡、幽灵、恐惧产生联想,而是夜的静谧、黑暗的和谐及梦的享受,尽管这梦更像是“白日梦”,就像马勒没有搞懂伦勃朗的名画《夜巡》其实是因为光影对比的高明导致视觉误判的望文生义。

对于聆听者来说,可能会觉得第七交响曲接受起来相对比较轻松,假如在高级的音乐会现场或高保真音响系统上,除了直观感受到管弦乐声音的“过瘾”之外,恐怕不会引发深度的思考或灵魂追问的沉溺吧!

本次推出的两张专辑在制式上有些不同。《D小调第三交响曲》有两张唱片,包括双碟CD和纯粹SACD,也就是说对传统混合光层的SACD/CD进行分离,SACD碟只能在SACD碟机上播放。而《E小调第七交响曲夜乐》则仅有属于混合光层的SACD/CD,一般CD播放机都可以播放,乐迷对此要注意了。